皆さんご存知の通り、福知山線(JR宝塚線)で、大きな列車事故(脱線事故・転覆事故)があったようです。

私は、以前宝塚に住んでいましたし、その前はJR宝塚線の終点である篠山口にも住んでいたため、非常によく乗っていた路線でした。それだけに、あれだけ現実離れした惨状が広がっているのが、信じられない状況です。

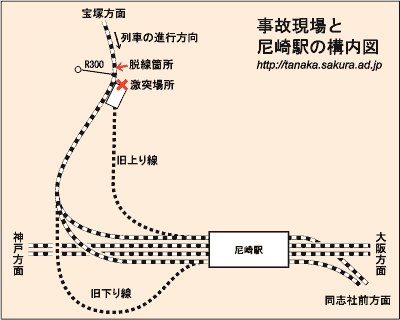

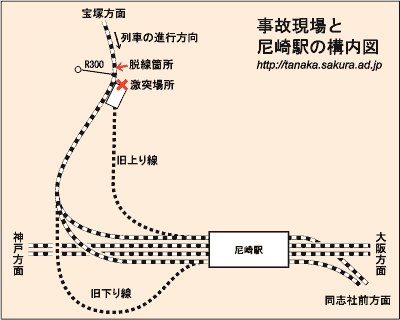

そもそも、JR宝塚線の尼崎駅へのアプローチは、1997年の東西線開業時(篠山口までの複線化完成)の大幅なダイヤ改正を行った際に、線路も付け替えを行いました。そして、もともとは塚口駅から旧尼崎港駅(福知山線開業時の始発駅で当時は尼崎駅と呼ばれた)までの直線部分から東海道線に渡り線として付いていた線を、下り線に併せて右に大きくカーブするような線形に変更したのです。

その為、私も印象深く、現場については良く覚えています。(マンションが建っているのは知りませんでしたが)

すなわち、下り線だけが走っていた敷地に向けて上り線を曲げるものだから、かなり急なカーブが形成されてしまうことになります。これは、下記の写真の方を見てもらえればよくわかります。もちろん、下り線の方が内側コーナーなので角度は急ですが、東海道本線との分岐点からスピードが上げられないため、さほど危険はありません。しかしながら、塚口側はもともと直線で東海道本線近くまで直線で行く線形になっていることから、スピードがのりやすく、ましてや回復運転中であれば危険な状態になることも想像に硬くありません。

ただ、私はスピード違反だけの問題ではないと考えています。

「いつもより速度が出ていて、怖かった」という声が多く聞かれますが、JR西日本のアーバンネットワークの主要路線に乗車したことがある人なら、少なくとも速度に関する危機感を持ったことがあるのではないでしょうか。

代表的な例としては、東海道本線の新快速が挙げられます。

新快速は130km/h走行を武器に「速達性」をアピールし、並行する私鉄から客を奪い返しました。しかし、乗車している客は、大概「この電車ちょっと速すぎへんか」と言っています。そりゃ、130km/hも出せばかなりの速度で、東京で速いといわれている京急でさえ、せいぜい120km/hです。この120km/hの速度制限は、JR宝塚線では普通です。

さらに、新快速の中の人の会話はいつもこうです。「この電車ちょっと速すぎへんか?」「でも、阪急よりだいぶはよ着くし、安いし得やで」「ほんまやなぁ」。

なので、直線部分で速いと感じたとしても、それは加速や減速が乱暴だったという運転手のテクニックから「あれっ」っと思った部分もあるのではないでしょうか。

ところで、先ほど急なカーブの話をしましたが、JRが発表している133kmの通過速度上限については懐疑的です。というのも、新幹線程度の精度が無ければ、カーブレールの継ぎ目は若干「しなり」により、完全な連続的曲線になり得ません(もちろん、目で見てすぐに分かるようなものではありませんが・・)。これが、70km/h以下であれば問題にならなくても100km/hを超えると、振動となって車体に伝わります。これに車体が反応してしまうと、浮き上がる感覚が体に伝わります。

新快速の場合も、たまに浮き上がるような感覚がありますが、今回のR300のような急なカーブでなければ、脱線と言う事態にはなりません。

しかし、今回はR300のカーブだったことを考えると、JRが想定する速度より低くても、フランジがレールを超えてしまう可能性はあるでしょう。そうなると、今回のような最悪の事態が想定されます。

また、運転手が落としきれなかった速度にびびって、カーブ部分で非常ブレーキをかけた可能性もあります。この場合、レールを転がることによって逃がしていた力が、逃げ場を失って、机上の133km/h以下でも、脱線させてしまうことがありえます。増してや、現場の映像を見る限り護輪軌条も見当たらず、事故車両である207系はボルスタレス台車なので、日比谷線の事故のときと同じ状況が発生しうるわけです。

福知山線はこの15年で大きく変わりました。

15年前に篠山へ引越ししたときは、まだ2両編成の篠山口行きと、4両編成の宝塚行きが、のんびりと走っている状況でした。しかし、いまは篠山も市制が敷かれ新三田以北の複線化も行われました。さらに、京都の南部も京田辺市の市制施行などが行われ、97年には念願のJR東西線が開通し、福知山線と片町線はひとつの鉄路として結ばれました。

これにより、本数も増えダイヤも過密になり、また尼崎駅への新快速停車による利便性の向上により、福知山線がローカル線でいられなくなってしまったのです。しかし、設備といえば昔のまま。今回事故を起こした207系は、ローカル線色濃い福知山線にとって、唯一アーバンネットワーク加入を誇示できる大切なアイテムのひとつでした。いままで、主要線区のお下がりばかりだったのが、「主要線区」に仲間入りしたのです。

しかしながら、ハードだけでは何事もうまくいきません。JR西日本の駅には「ハートアンドアクション」と掲示しています。これを遂行しなければ、駅に掲げている理念もタダの額縁となるのでしょう。

JR西日本では、列車の遅れにとても敏感です。特に東海道本線については、「阪急」「阪神」「京阪」の3社と戦うことになり、特にそうです。

例えば、塚口から京都に行くとして、いく方法は2種類考えられます。一つ目は阪急の塚口で乗車して十三で乗り換えし京都へ行く方法です。もうひとつは、JRの塚口駅で乗車し、尼崎駅で乗り換えし、京都へ行く方法です。

この際、尼崎駅に延着してしまい、乗客が新快速に乗り遅れると、到達時刻は阪急と変わらない場合があります。ただでさえ、「速さ」で売っているJRとしては遅れは何があっても抑えるべきであり、特に尼崎駅連絡は核となることから敏感になるのです。

そういえば、数年前に救急隊員を死傷させた事故の現場も尼崎駅の近くです。

そんなことがありながらも、安全を犠牲にしながら、今日もスピードアップに励みます。

ところで、JR西日本では、1分以上の延着は減俸の対象です。その歯車のハザマで自殺する人も多いと聞きます。

以下のページは、JR総連の主張です。労組なので、100%信用してみることは危険ですが、ココだけでなく、良く聞く話です。

http://www.jr-souren.com/statemnt/tusin492.htm

運転手を攻める意見も多く、なぜ「オーバーランをしてしまった運転手を乗務させているのだ」という意見がありますが、これは筋違いで責めるべきは無理なダイヤを遂行しなければならない環境を作る会社側で、先頭車両に乗車し、運転手が速度制限を舐めるように走る様子を見ていると、とてつもないプレッシャーを受けているように思うことがあります。

ところで、今後も私はJRのほうが速いので、選択してしまうでしょう。

例えば、大阪から明石まで、JRなら30分ですが山陽電鉄なら1時間かかります。それも料金はJRの方が安いくらいです。宝塚にしてもそうです。阪急は特急が出来てもなお遅い。全く話になりません。

今日も、安全と引き換えに、利益を追求するJR西日本があります。今回のことを機に、本当に変われるかどうかが問われます。体質の改善なくしては、現場だけに災害の原因をなすりつけ、延々と事故を起こし続けることになるでしょう。やはり事故の原因は体質であると思われます。

次があるとすれば、私もさすがに選択の余地はありません。

追記:

ところで、報道では軽量型列車が悪いのではないかと言う意見が多くあります。しかし、以前からの103系や201系などの鋼鉄製車両の場合、慣性力が大きいため、今以上に乗客への衝撃が大きくなっていたことは容易に想像されます。

さらに、マンションも無事であったかどうかわかりません。

車体が潰れたことだけに関して言えば、軽量型車両が助長させたことは疑うべくもありませんが、車体がクッションになりマンションの崩壊や、3両目以降の破壊が低減できたといえるでしょう。

一端だけを見て「軽量化が悪い」では、本質が見えてこないですし、官民そろってエコなどと言っているときに、「省エネルギー化が悪い」は無いのではないかと思います。

ATSが旧型だったという件については、今回の事故回避という観点で言うと、全くといっていいほど筋違いのものです。

ATSには、大きくS型とP型があって、Sは赤信号を無視した場合にブレーキを掛けるもので、PはPatternの頭文字が示すとおり、列車の速度パターンが計算され、現示されている信号が守れない速度になると、自動的にブレーキが掛けられるものです。

先日の土佐くろしお鉄道のように、終着駅に向かって、青→黄→赤と遷移するような信号が設置されている場合には、減速が行われることから問題が無いわけですが、今回の場合は列車が遅れていたわけですから、恐らく信号は青を現示しているはずなのです。

すなわち、ATS-Pが備わっていても、JRの場合には、カーブが速度パターンに登録されていないため、結局ブレーキが掛けられることはありません。

ちなみに、阪急電鉄では運転席にATS-Pの表示板があり、容認される最高速度が表示されています。また、停車すべき駅の出発信号は必ず赤になっており、その寸前では30km/h〜70km/hに制限がされ、カーブについても抑制信号が発信されていることから、停車失念やカーブの速度超過は、機械的に抑制されることになります。しかし、関西では「阪急は遅い」といわれ、特に駅への進入速度が遅くてイライラしてしまいます。

そのため、ATS-Pが無いことが問題というよりも、JRのスピード至上主義が変わらない限り、カーブでの速度超過は抑制できません。

既に、ぎりぎりのダイヤを作り、回復運転を難しくしながら、遅延には懲罰で接する会社側の態度は、ATS-P未導入ということよりも、甚大なる問題です。

置石の件については、あの路線を利用するならご存知の通り、朝は非常に列車が多いです。時刻表を見ると、3〜4分前に特急列車が通過しています。事故を起こした列車は、宝塚を9:03に発車して尼崎へ9:20に到着予定でした。そして特急列車は、宝塚を9:02に発車して尼崎へ9:17に到着しました。

→ えきから時刻表 ・・・ 事故を起こした快速列車 | 3分前に通過した特急

すなわち、その時間内に置石できるかということと、難しいですし、そもそも前の列車が踏み潰した可能性もあるでしょう。そもそも、引き合いによく出される京阪電車の例では、側溝の蓋だったか墓石だったか、とにかく大きな石を置いたため引き起こされました。しょっちゅう京阪電車に置石していた悪ガキが、こぶし程度の石ではなんとも無かったため、エスカレートしていってだんだん石が大きくなり、最終的に脱線したと聞きます。

今日は、新たなインド料理屋の開拓に行きました。

今日は、新たなインド料理屋の開拓に行きました。 今日から中国に出張ということで、上海にやってきました。

今日から中国に出張ということで、上海にやってきました。